Voici maintenant une micro pièce satirique (sur laquelle je risque encore de faire des corrections), et qui pourrait bientôt entamer son petit tour des directeurs de théâtre... Ou pas.

LES SIMULACRES DU CRÂNE

Monologue en III Actes

ACTE I

La scène évoque un jury. A l’instant où commence le monologue, l’acteur lui tourne le dos. Le jury est virtuel, et n’intervient qu’à travers le personnage qui rejoue la soutenance de sa thèse dans le double regard des spectateurs.

J’ai prononcé le mot « mythe » pour qualifier un système de représentation, et ils l’ont pris comme une insulte. Je ne faisais pas allusion à ces petits parasites qu’on trouve dans les placards. Non… je ne pensais pas aux bestioles, ni aux fables, ni aux superstitions… J’ai prononcé le mot « mythe » dans son sens premier (si j’en crois l’étymologie), c’est à dire : transmission. Une articulation de signes. Un agencement d’images, de nombres, de paroles. Une formule. Un récit. Il y a une proximité inavouable entre le muthos et le logos… Evidemment, j’aurais dû voir que le terrain était miné. Il me fallait pourtant introduire très précisément mon sujet. Sinon, ils n’auraient pas compris pourquoi je me mettais à débiter un conte de fée pour illustrer ma thèse. Enfin, dans tous les cas, ma petite histoire allait faire scandale…

Tous ces gens très solennels eurent soudain l’air constipé. Je veux dire, consterné. C’était naïf de ma part, peut-être... Si j’avais dit « paradigme » plutôt que « mythe », ils l’auraient sans doute mieux pris. C’est vrai que ça sonne mieux à l’oreille : les mots « programme », « référentiel » ou toute autre conception « paradigmatique ». C’est moins suspect qu’un mot qui commence par mytho.

J’étais là avec mon dossier sous le bras. Un dossier intitulé « mythes et codes ». Et bien sûr, ma démonstration se posait comme une évidence (de mon point de vu). Je n’avais pas compris qu’il faudrait encore me justifier. A la fin, on me posa la question :

- Pour quoi faire ?

Alors là… Hé ben… comment ça ? Combien de fois allais-je le dire ? Avec quels nouveaux mots ? Je fus sommé d’éclairer ce petit groupe de momies…Oh, elles sont encore là… Pardon, je m’excuse, et j’obtempère.

Alors voilà : il y a des cadres qui nous permettent d’organiser nos pensées et de passer à l’acte. Des cadres dans lesquels se structurent nos esprits. Et ces cadres sont fondés sur différents modèles. Mais ces modèles sont des outils, et rien que des outils. Ils sont au service de la pensée, et non pas l’inverse. Or l’inversion survient si communément, et de façon si insidieuse, qu’elle constitue en soi la problématique : Ne pas se laisser assujettir par nos instruments de représentation. Ne pas se laisser modéliser par eux. Ne pas devenir un outil au service d’un outil !! Et pour cela, la méthode consiste à s’attacher au mouvement de la pensée, de l’action et de l’accomplissement, sans se laisser piéger par les formes qu’il emprunte.

Mais à nouveau, la question retentit :

- Pour quoi faire ?

Apparemment, quelque chose sonnait faux ( !?). J’avais l’air d’un petit brouillard glauque et confus, une flaque de ténèbres bêtement répandue là, sans queue ni tête. Quoi ? Ce n’était clair pour personne d’autre ? Ce n’était clair que pour moi ? Tant de malentendus, de faux problèmes, d’aliénations : tout cela balayé d’un coup grâce à un petit examen préventif ; juste en identifiant le mouvement qui prend sa source en deçà des formes, des cadres et des appareils dans lesquels nous gesticulons. Et on me répond : pour quoi faire ?

J’ai alors prononcé le mot « adéquation ». Pour retrouver une adéquation, oui. Je sais que l'adéquation n'est pas nécessaire en amont pour produire un bénéfice, mais il arrive toujours un moment ou elle devient fondamentale Car il n’y a pas toujours un mouvement authentique en deçà d’un agencement de signes… Il arrive aussi qu’il n’y ait RIEN, ou beaucoup trop peu. Le trompe l’œil est une chose courante en la matière. Il ne s’agit pas de se débarrasser des mythes et des codes symboliques omniprésents dans la mémoire (individuelle ou collective), mais de les prendre pour ce qu’ils sont et de les remettre à leur place, bien dosés, en équilibre avec ce qu’ils désignent.

Parce que, sans cette adéquation, ils pullulent et retiennent la vie en otage dans leurs combinaisons d’images ou de chiffres. C'est gros, vous ne remarquez pas ? Je parle de l’adéquation entre le virtuel, le réel et le symbolique. Le passé, le présent et le devenir : la conscience et la responsabilité d’un temps imparti, sans échappatoire dans l'évanescent. C’est un luxe inouï, la maîtrise de son propre temps. Les gens qui dépensent beaucoup d’énergie à ne pas se laisser étouffer dans un moule le savent bien ; tous ceux qui évoluent dans un temps artificiel où les choses sont prédéterminées, non pas en fonction de leur nature ou de leur volonté, mais en fonction d’un modèle de simulation arbitraire… Cela génère des êtres informes ou bien, qui passent de formes en formes, juste pour pouvoir s’acheminer. Et même là, on trouve encore des nuances : il y a ceux qui parviennent à y prendre du plaisir et qui choisissent leurs formes successives comme au grand magasin ; et puis il y a ceux qui rebondissent de moule en moule en faisant très attention, un peu comme sur un terrain criblé de mines personnelles. Quand on entend au loin des petits explosifs, on devrait deviner qu'une "inadéquation" commence à générer ses tous premiers symptômes. Alors oui, après tout, on ne se sent pas forcément trop mal dans la coquille dont on nous a gratifiés, selon qu’on y trouve plus ou moins d'adéquation...

Mais pour la énième fois, j’entendis la même question retentir. Elle raisonna même en écho. Cette sale petite question :

- Pour quoi faire ? Pour quoi faire ? !!

Au début je n’ai pas compris. J’ai répété plusieurs fois la même réponse, mais ce n’est pas ça qu’ils attendaient. Non… en fait, ils attendaient que je me contredise. C'est-à-dire, que je leur fournisse un modèle et un cadre. Que je donne une forme déterminée à ma pensée et que je m’y tienne. Une nouvelle coquille, pour ainsi dire. J’ai fini par comprendre… Après quoi, ils daignèrent très légèrement varier les termes de la question :

- Dans quel but faites vous une distinction entre la forme et le mouvement d’une pensée ? Quant au mouvement de la vôtre, vers quel but est-elle orientée ?

J’ai bredouillé qu’il s’agissait en l’occurrence de garder une neutralité plutôt que de mettre en avant mon orientation personnelle. Ils n’ont pas tout de suite insisté. Ils ont cru préférable de revenir à l’aspect tendancieux de mon vocabulaire en déclarant que le mot « mythe » ne leur plaisait pas. Le mot mythe n’était pas opportun pour qualifier des cadres et des systèmes reconnus. C’est sûr… Il fallut à nouveau justifier mon champ sémantique…

Mythe. Mythe. Mythe. Mythe. !!!! Si je tiens à ce mot, ce n’est pas pour rien. Je sais bien qu’il est galvaudé, connoté, péjoratif ; qu’on l’assigne à résidence au loin, quelque part dans un temps immémorial ou un lointain géographique, parmi des peuplades isolées encore marquées du sceau originel de la pensée mythique… Après tout, il n’y a rien d’étonnant à ça ; nous ne percevons que les mythes qui n’agissent pas directement sur nous. Les nôtres portent d’autres noms. Ou mieux, ils se drapent d’invisibilité. C’est ainsi qu’opère la doxa : phénomène qui dissout les imageries et les conjonctures d’un temps dans l’ordre des choses, et qui nous rend aveugles à nos mythes effectifs.

Et puis chaque mythe possède son code particulier, lequel nécessite sa propre grille de lecture. Il y a des mythes qui s’agglomèrent les uns aux autres comme des sédiments dans lesquels demeurent imbriqués des éléments fossiles, et qu’il faudrait manier à la façon des géologues.

Il y a des mythes topographiques, qui décrivent un parcours dont chaque point correspond à une alliance entre différents groupes dont le cheminement constitue un territoire parfaitement cartographié sans qu’il n’appartienne à personne mais dont chaque groupe se réclame (le genre de mythe incompréhensible aux propriétaires terriens).

Il y a des mythes fondés sur des entités mathématiques qui induisent des lois immuables et des modèles opératoires exclusivement accessibles à l’intellect. Quand on a dit ça, il faut encore préciser qu’il y a une infinité de « mathématiques », selon qu’on manie des unités indivisibles, des nombres complexes, des fonctions, des puissances, des flux humains, monétaires, énergétiques, etc…

Il y a aussi des mythes qui prennent soudain corps à travers une figure charismatique, un seul individu qui synthétise en lui tous les antagonismes d’une époque ou qui devient l’icône d’une culture, d’une société ou d’une histoire.

Voilà ce qu’est le mythe : un processus combinatoire. On pourrait s’amuser à donner un nom différent à ce processus selon chaque variation, ou bien en fonction du cadre, des objets et des symboles qu’il produit. Mais puisque cet agencement de signes et de concepts correspond déjà à la définition du mythe, il n’y a aucune raison de se lancer dans cette classification interminable. Et puis, je ne vois pas qui pourrait classifier tout cela, à moins d’avoir l’idée préconçue de hiérarchiser ces modèles de tel sorte que le sien apparaisse comme l’ultime aboutissement de tout – tentation bien connue des momies solennelles qui froncèrent leurs sourcils à ces mots…

Le mythe est le vecteur commun de toute l’humanité. Il est impossible d’avoir une perception naturelle des choses sans passer par son prisme, tout comme il est impossible de se parler les uns aux autres sans avoir préalablement assimilé les signes qui constituent une langue.

Mais si je ne comprends pas le chinois, je ne vais pas en déduire pour autant que les chinois passent leur temps à faire semblant de parler. Quoique… Si de bons comédiens imitaient le chinois devant moi avec des intonations convaincantes, je n’aurais aucun moyen de démêler le vrai du faux. Et c’est peut être ainsi que les mythes inhérents au développement de nos esprits ont été galvaudés par des simulacres. Mais permettez moi de réhabiliter ce terme, puisqu’il n’y en a pas d’autres d'aussi évidents, à moins de se lancer dans un vocabulaire savant (pour qualifier toujours le même processus avec quelque variante imperceptible).

Contrairement aux bêtes, aux plantes et aux insectes (j’ignore si nous sommes vraiment mieux lotis), notre instinct ne nous offre pas un rapport immédiat à l’ordre naturel. Il y a toujours un petit recul entre l’homme et son environnement. Une distanciation opaque : ce recul qui nous oblige à une médiation perpétuelle entre tout et tout, sur tous les plans (entre les lois de la nature et celles de la société, entre le bien relatif et le bien commun, entre les hommes et leurs représentants, entre les hommes et Dieu, entre les dieux des uns et ceux des autres, etc)… Ce petit recul ne génère pas les mêmes instruments de communication, de représentation ou de cohésion selon l’époque, le climat, la configuration géoplitique ou je ne sais quel autre paramètre. Il faut dire également que ce petit recul (qui nous rend dépendant d’un système symbolique) a inspiré de véritables experts en la matière – experts qui, ayant perçu l’infinité des combinaisons possibles, cultivent l’art d’en déceler ou d’en inventer de nouvelles, toutes plus incompréhensibles les unes que les autres, sous couvert de faire accéder plus facilement les masses humaines à un meilleur cadre de vie, à l’ordre, au droit, au savoir, à un poste hautement fonctionnel, à la reconnaissance de leurs pairs, à une gamelle de pâtée ou au salut de leur âme… Mais, pour reprendre l’exemple des pseudos comédiens simulant le chinois, il y a quand même des gens qui disent véritablement quelque chose quand ils parlent. Enfin, je l’espère…

Les experts du petit recul sont tantôt des visionnaires, tantôt des logiciens, tantôt des managers et des escrocs subtiles, tantôt des tyrans et des sangsues. Parfois même, d’honnêtes gens. Et aussi quelques sages…

J’oubliais les artistes. Evidemment, ce sont les premiers experts en la matière. C'est-à-dire, quand il s’agit de donner une forme à ces choses insaisissables qui germent dans nos « petits reculs » ou dans nos gouffres sans fond… Et là, je parle de formes infiniment subtiles, quoiqu’on y trouve toujours quelque coquille vide. Mais bon, il est question de donner une forme aux phénomènes qui se jouent dans ce petit recul, du plus infime au plus gigantesque : fantasmes occultes, névroses chroniques, élan pulsionnel, enchantements collectifs, haines intestines, ressentiments intellectualisés ou intuitions furtives. Humm…. Il me faudrait un exemple.

Je vais d’abord évoquer les personnages de Dostoïevski parce qu’on dirait que chacun d’eux porte un corps étranger dans son « petit recul ». Ou plutôt, chacun d’eux subit une sorte de dédoublement, voire de morcellement, en restant toujours bien ancré de sa propre dynamique… Comment dire ? Dans les romans de Dostoïevski, il y a toujours un héros christique, une sorte de saint plein de compassion, prêt à se sacrifier, habité du sentiment de sa « mission » et qui accepte humblement le cours de son destin – quand bien même il devrait atterrir au goulag ou au bordel. Mais dans cette sainteté, il y a presque toujours quelque chose de grotesque, avec un vague sentiment de dégoût très étrange, et l’obsession de fournir un corps à part entière à la nation russe… Et puis, il y a le révolté, centré sur lui-même dans une tension constante de la volonté, généralement habité d’une « idée fixe », qui va contre le courant, qui défie l’ordre établi et qui tente de le renverser ou de le tourner en dérision. Dans cette violence, il flotte aussi une chose un peu douceâtre et incongrue. Une sorte de pitié qui passe en un clin d’œil de l’empathie à la haine… Entre les deux, il y a la fièvre, le délire et la force d’inertie qui plombent tout par avance. Mais surtout, il y a un troisième homme : le fou à lier. Evidemment, ces trois personnages constituent un seul homme. Quand le saint regarde le révolté, il n’y voit que le fou. Il explique cette folie comme un cas de possession, et tente désespérément de le délivrer du démon. Le révolté regarde le saint et voit aussi le fou. Ou plutôt : un malade mental. Devant chaque élan mystique du saint, le révolté diagnostique un cas d’épilepsie chronique ou d’idiotisme aggravé. L’un se sent responsable de tout ce qui l’entoure, traçant son chemin de croix au milieu du chaos, portant le monde entier sur ses épaules. L’autre considère que les hommes sont le produit d’un contexte social et qu’il faut se donner les moyens d’agir sur cet ordre, fût-ce par la violence, pour s’extraire de son trou…. Mais c’est toujours le même personnage qui sombre dans la démence (ou s’en échappe in extremis), passant par mille et une caricatures grotesques, sans jamais parvenir à l’unité…

Je ne sais pas jusqu’à quel point Dostoïevski nous a fourni la combinaison de l’âme russe (ou plutôt, la difficulté à trouver une combinaison dont les termes ne soit pas empruntés à un autre modèle) ni si la chose est encore d’actualité, mais voilà une formule qui a pris corps dans des romans, tout comme elle aurait pu donner lieu à une théorie de la schizophrénie générale (visible ici avant l’heure).

Un autre exemple… Oserais-je évoquer la philosophie de Nietzsche ? Y a-t’il jamais eu de plus grand expert de nos « petits reculs » ? Nietzsche se fit une vocation de débusquer toutes les niches où vient se travestir et dépérir l’instinct. Il s’en est allé avec sa gibecière sur la piste de cette bête blessée, puis il l’a magnifiée, exaltée, spiritualisée, avant de lui rendre toute sa volonté de puissance… Savait-il que la bête ne va pas sans son mythe ? Oui sans doute, puisqu’il a fait l’éloge du masque. Trouver un nouveau masque… Mais il ne savait pas où cette volonté de puissance irait bientôt se nicher.

Du coup, il faudrait qu’on parle de littérature ou de philosophie française, puisque je me trouvais justement à Paris, face à des momies parisiennes, lors de ce petit exposé…

L’archétype du petit recul dans ce domaine, c’est peut être le roman balzacien, avec cette volonté de classifier toutes le figures de la comédie humaine dans un labyrinthe géant. Un labyrinthe d’ordre essentiellement social. Il y a là de la méthode (à la mode cartésienne), et une volonté de dévoiler les illusions ou les faux semblants dans l’esprit des lumières, ou encore, à l’image des contes philosophiques à la Voltaire en lutte contre l’obscurantisme, voire, contre le mythe lui-même (dans sa forme idéologique) : l’homme en quête de liberté, se baladant à travers tous les modèles d’âmes et de sociétés, avec beaucoup de diplomatie et une légère condescendance… Cet art de ne vouloir se laisser enfermer nulle part, tout en ayant pris soin de ranger tous les autres dans des petites cases bien étiquetées.

Ce qu’il y a de rigolo avec l’esprit français, c’est qu’ayant posé le principe de sa propre liberté comme un droit absolu et inaliénable, il ne supporte pas celle de ses condisciples et s’offusque dès qu’il voit dépasser une tête du cadre.

Imaginons maintenant une équation ou une formule qui rendrait compte de ce paradoxe français. Le premier terme de notre formule sera la lettre C, soit l’ensemble des Conservatismes, cet inavouable esprit de Castes, ce goût prononcé pour les Cadres et les Corporatismes. De façon très habile nous reprendrons la lettre C pour désigner les Contre-pouvoirs, un goût inné pour la Critique et la Contestation, parfois même jusqu’à l’avènement d’une forme raffinée de Chaos.

Et ainsi de suite pour le troisième terme de l’équation, soit L’extrême Conscience de soi et de sa haute Culture ; puis nous désignerons encore par C la tendance opposée, soit le Conditionnement et la Compartimentations des genres, sans oublier la Complaisance dans nos Contradictions et la Confusion des valeurs que tout cela induit (je m’émerveille de voir autant de mots commencer par « con » mais comprenons)… Bref, quel que soit ce que nous additionnons, soustrayons, multiplions ou divisons, nous obtenons toujours C. Une fois qu’on a compris ça, on peut jongler habilement avec cette sublime vérité, ou bien s’armer de fureur contre ce code hypocrite qui ne génère que des impasses. Humm, bon… Pour l’instant, je vais jongler.

ACTE II

L’unique personnage poursuit son monologue en devenant de plus en plus ironique avec son jury de simulation. Il joue ici son dernier acte en tant qu’acteur avant d’endosser la fonction de conteur, ménageant et justifiant chaque étape vers son objectif aux yeux de son « public ».

Non, je ne vais pas faire l’innocent. Je sais bien qu’il y a un sens à cette question :

- Pour quoi faire ?

Je sais bien qu’il n’y a rien de plus dangereux que le maniement d’un mythe, que de dévoiler un mythe, que de braquer les projecteurs dessus… Il faut avoir confiance dans les cadres où nous vivons, et parfois il n’est pas bon de vouloir trop gratter le verni ou de chercher à voir ce qui se trame sous le masque. Ben oui, je ne suis pas que con (!). Je sais aussi faire la part des choses. Et d’ailleurs, pour rendre hommage à la gente honorable enrubannée de bandelettes que j’ai qualifiée de « momies », je commencerai par reconnaître l’utilité du mensonge (quoique la gente en question n’en ait jamais directement fait l’éloge).

La vérité est un luxe réservée à une très petite parcelle d’hommes : les forts ou les vertueux qui n’ont rien à craindre d’elle (on peut même se demander si cette petite parcelle existe). Mais pour tous les autres ou à certaines périodes de leurs vies, le quotidien serait insoutenable sans recourir au mensonge. Reste encore la question du dosage. Il y a vraiment de tous petits mensonges (qui méritent à peine ce nom), très nécessaires dans nos rapports avec les autres, et qui prennent l’aspect d’une surface policée, d’une agréable petite brume ou d’aménagements subtils sans lesquels la réalité serait par trop brutale. Nous en usons tous. Au moins de temps en temps. Et puisque nous agissons en fonction d’un modèle implicite ou de l’image que nous tentons de renvoyer, c’est probablement la première expérience que nous ayons du « processus combinatoire » que je commente ici – que je commente à des fins très très claires (et que je clarifierai encore par la suite pour tous ceux qui n’ont pas compris).

En un mot, pour ce qui concerne les mensonges modérés, on préfèrera le terme « convention ». Car après tout, on ne ment pas trop méchamment tant qu’on donne une réponse convenable, même si elle n’est pas vraie. La réponse vraie, dans bien des cas, sera très mal reçue – perçue comme scandaleuse ou pas perçue du tout.

Oui oui, et c’est aussi pour cette raison qu’on n’enseigne jamais aux enfants à quoi servent nos modèles de représentions (je n’ose pas dire nos mythes), ni ce qu’ils sont, ni comment ils se sont faits. On se contente de les leur imposer comme d’évidentes vérités, ce qui revient à confondre le terme éducation avec le terme endoctrinement…Mais il me semble l’avoir déjà dit en empruntant d’autres mots qui commençaient par C (culture et conditionnement, non ?)… Humm oui, je suis peut-être un nostalgique de la fonction didactique du mythe : cet aspect du mythe qui pose le processus de la perception et du raisonnement avant la restitution des données d’un programme.

Mais passons et revenons au sujet… Je parlais du mensonge et des contextes particuliers qui le rendent si vital.

Posons le décor : je viens de sortir de prison, non pas après avoir purgé ma peine, mais par évasion. J’y étais enfermé pour meurtre, viol et torture. Je suis un scélérat de la pire espèce, lucide et sans remords. Je suis très très concupiscent et j’éprouve ma plus grande jouissance à voir mourir quelqu’un qui me supplie de l’épargner. De préférence, un petit enfant ou une belle femme que je pourrai défigurer (on trouvera mon exemple excessif, mais c’est ce qu'il faut justement). Je me balade dans l’allée d’un bois où vont quelques promeneurs, et je repère une jeune fille que j’aimerais bien éloigner du chemin. Evidemment, je ne peux pas aller vers elle et lui déclarer franchement mes intentions en espérant qu’elle se prête au jeu. Il faut ruser. Je n’ai pas d’autre choix.

La grâce et la douceur que dégage cette jeune fille me donne l’intuition immédiate de sa sensibilité un peu compassionnel. Je me roule dans la boue. Je m’écorche la face avec mes ongles et je titube comme un aveugle qui aurait perdu sa canne après avoir été brutalisé par des petits voyous (c’est une idée). Je prie la jeune fille de me prêter ses yeux, juste le temps que je retrouve ma canne blanche, jetée plus loin dans la forêt par ces petits garnements… Hé hé hé ! Il faut que le scénario soit convainquant et que ma prestation éveille sa pitié. Plus on est mal intentionné, et plus il faut être doué. C’est une question de survie. Il n’y a que les âmes trop candides que la vérité met soudain en porte à faux, parce qu’elles n’avaient pas pris la peine de la cacher. Le menteur, lui, connaît bien la nécessité d’avoir réponse à tout.

Je ne moralise en aucun cas, sachez le. On peut comprendre qu’il y ait des intentions vraiment pas présentables, d’où la nécessité de réinventer une image qui puisse donner prise à nos actions sur la réalité (inaccessible sans cela). C’est tout naturel. Les animaux font ça tous les jours sans jamais y penser (c'est-à-dire, quand ils tissent des toiles invisibles, qu’ils sécrètent d’étranges substances – tantôt pour attirer une proie, tantôt pour l’anesthésier, tantôt pour échapper à un prédateur – je pense aussi à leur art du camouflage, de la feinte et de la ruse qu’on retrouve jusque dans les plantes, et mêmes dans les cellules inorganiques qui sont cause de nos pires maladies, ou celles dont la fonction régulatrice nous maintient en vie sans que nous soyons conscients de ces milliards de petits êtres intelligents qui se font silencieusement la guerre)… Oui le mensonge est une stratégie de défense et d’attaque naturelle, universellement répandue (il y en a qui croient que c’est un truc typiquement humain, mais non. Sauf que chez nous, la chose s’est amplifiée par nos petits reculs, et nos calculs exponentiels).

Là où la chose prend des proportions effrayantes, c’est quand un individu tout à fait « ordinaire » (ici, je parle d’un être humain) pourvu de certaines qualités, valeurs, motivations, d’une personnalité et d’un cheminement à part entière, ne saurait pas faire autrement que d’avancer masqué, même en dehors de toute obligation d’obtenir je-ne-sais-quoi dans je-ne-sais-quel contexte. Parce que voilà : un mensonge bien ficelé, une charmante petite illusion, sont toujours plus efficaces qu’une vérité ordinaire…

Par exemple, je pourrais être un jeune homme doux, sensible, un peu rêveur et pas très sûr de lui. Un jeune homme amoureux (toujours de cette jeune fille qui se promène dans la forêt). Mais plutôt que de chercher à induire un contact qui permettrait seulement de me laisser connaître, je me demande soudain en quoi je l’intéresserais. Je me dis que j’aurai l’air ridicule d’arriver comme ça devant elle avec mon air niais et romantique. Et peut-être même que j’aurai l’air faux… Mieux vaudrait la prendre de haut, feindre de la confondre avec quelqu’un d’autre. Pourquoi pas une prostituée ? Lui demander combien elle prend. Faire en sorte qu’elle s’indigne, qu’elle se justifie, puis lui faire des excuses froides et sèches avant de reprendre ma route en ayant pris soin de laisser planer une atmosphère dubitative. Il y a des gens comme ça, oui… qui se donnent beaucoup de mal à se rendre odieux, juste pour se rendre intéressants. J’aurais pu donner d’autres exemples, moins fleur bleue que celui-ci (j’étais d’humeur guillerette)…

Enfin bref, rester soi même, c’est avancer sur un terrain glissant. Et puis c’est plus difficile qu’il n’y paraît. Tout d’abord, il faut avoir pu deviner qui on est. Se chercher et se trouver. Affiner, accroitre et cultiver toutes les choses qui méritent de l’être ; cela prend du temps. Il faut faire le tri, des choix, des erreurs… Alors qu’adopter la (bonne) image en toutes circonstances, c’est presque instantané. Il suffit d’imiter ce qui a déjà fait ses preuves. Simuler, jouer, ça va beaucoup plus vite ; tandis qu’accomplir ce que l’on est avec ce que l’on a : c’est long, douloureux et sans garantie d’une bonne récolte. L’autre avantage du mensonge, c’est qu’il n’a pas de limite. On peut jouer sur une infinité de tableaux sans s’investir vraiment. Je ne sais pas comment tout cela s’est imposé comme une évidence, mais aujourd’hui c’est un fait. Je veux parler de ce genre d’habileté et de cet art incontournable qui consiste à savoir fixer son prix en vue du rôle à jouer.

Toutefois, il y a bien un concept typiquement humain, et c’est la « Vérité » : concept tout à fait inadapté dans la jungle, et qui (à l’époque où je parle) n’en finit pas de tomber en désuétude. D’ailleurs, ce concept est passé par tant d’adroites petites mains, qu’il a pris toutes les formes possibles avant de finir sur le bord de la route comme un fruit indigeste plusieurs fois recraché… Le mythe se trouve justement à équidistance de la vérité et du mensonge, et il est bien dommage qu’il se soit lui-même fourvoyé dans son rôle. Oui oui, le mythe ! j’y reviens, car il va bien falloir que je raconte la petite histoire, classée dans la case « conte de fée »…

Si le mensonge est un phénomène de cryptage qui permet de se planquer dans l’ombre ou d’y avancer comme une bête tapie (qu’il s’agisse de fuir ou d’attaquer), en revanche, le mythe est un outil de décryptage – outil qui déroule une formule dans le temps, une série de symboles dont le sens n’est pas tout de suite clair, et qui nécessite une lecture appropriée… Libre à nous de prendre un mythe au premier degré, certes. Mais ce n’est pas son rôle initial. Le mythe désigne autre chose que lui-même, autre chose que les formes dont il use. Il donne à voir des images, mais il nous force à regarder par delà. Il nous indique la sortie du labyrinthe aux illusions. Illusions que nous projetons les uns sur les autres pour captiver la proie que nous convoitons, ou échapper à la bête qui nous convoite... Le mythe dévoile les règles de ce jeu de dupe, il le brise et élabore implicitement une échelle de valeurs qui servira de fil conducteur. Ce fil qui relie les hommes entre eux et leur permet de se rencontrer autrement, ailleurs… (Non, je ne vais pas pleurer… Poursuivons).

Ce n’est que lorsque le mythe tente de se faire passer pour la Vérité elle-même, qu’il tombe dans le non sens pour devenir le pire de tous les mensonges. Il sert de chemin, rien d’autre. Il ne faut surtout pas qu’il se prenne pour la forme qu’il emprunte. Bien sûr ! bien sûr ! bien sûr ! les choses ne s’en inversent pas moins. Toujours, ressurgit la tendance à se laisser prendre au jeu.

Mais les momies, de nouveau, me trouvaient agaçant. Elles s’impatientaient de mon discours et s’agitaient solennellement, du fond de cette espèce de tribunal dans quoi je les voyais toutes droites comme des juges…

- Quelle est votre discipline ? Quelle est votre matière ? Dans quel cadre opérez vous ? Tout cela ne veut rien dire. Qu’est-ce donc, cette « vérité » que vous avez à la bouche ? Êtes-vous là comme prophète, théologien, psychologue, sociologue, philosophe, anthropologue ?

- Humm… Anthropologue, disons. Heu.., mais… Non, il ne s’agit pas sciences humaines !

J’étais sur le point de m’égarer sur une fausse piste. Encore une… En fin de compte, quel était mon objet d’études ? Aussi inattendu que cela puisse paraître, il s’agit de « recherche précautionneuse en techniques managériales » ; pour le coup, je risque d’être hors sujet… Identification, contrôle et organisation des flux !!! Pour cela, il faut déterminer des cadres, poser des dispositifs et établir des catalogues de modélisation.C'est le nouveau terrain privilégié du mythe. Alors voilà, la question est de savoir à quel catalogue appartiennent mes imageries. Suis-je en train de brasser le plus grandiose bestiaire, la symbolique des âmes, la projection des crânes, le grand emblème des peuples, la faculté de conscience, d’illusion, de clairvoyance, de faux semblants, ou je ne sais quelle mémoire collective bariolée et pêle-mêle ? C’est à partir de ce terreau qu’on met en place une stratégie… Ca ne fait pas très sérieux mais c’est ainsi. Au cours de cette année, les momies solennelles eurent l’obligeance de m’enseigner des méthodes organisationnelles. Des techniques de cohésion. Oui oui… Mais comment appliquer cela dans les faits, sans « adéquation » ? Je suis bien obligé de mettre les mains dans le bourbier s’il faut tâter le terrain. Qu’ai-je constaté ? Une désagrégation du processus identificatoire, une déperdition de légitimité, une défiance envers tout dispositif organisationnel. Et malgré tout, il est toujours aussi délicat d’attribuer ces dysfonctionnements à autre chose qu’une erreur de stratégie. Ma problématique se situe ailleurs, cher jury. Vous êtes le cœur de ma problématique. Vous êtes le problème, si j’ose dire… Je voudrais parler d’une certaine « mouvance » qui semble vous échapper, et qui détermine les codes et les images à votre insu. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre place dans le champ que vous m’assignez. Il faut que je me tienne en deçà, juste le temps de comprendre comment les choses s’agencent (car elles peuvent aussi s’agencer en dehors de vos directives). Je ne peux pas me prononcer, parce que les éléments se meuvent. Les images ne signifient pas la même chose dans tous les lieux ni dans tous les temps. Elles n’appartiennent jamais aux disciplines qui tentent de les cerner. Eternellement, elles se modifient et se réinterprètent… Comment expliquer ça ? Un mouvement identique à lui-même, sans jamais avoir la même forme… Passons, je n’aurais pas dû me présenter comme un anthropologue. En plus, ce n’est même pas vrai. Et il est bien possible que je ne sois pas non plus chercheur en techniques managériales… La critique des cadres, c’est bien mon sujet, mais cadrer la critique s’avère problématique. Seulement voilà : les momies désirent passionnément manier des objets bien délimités.

Ah, momies ! Chères momies ! Savez-vous qu’il est impossible de négocier avec vous ? La momie pose toujours des conditions invivables. Invivables, au sens propre ! Premièrement, la momie fait comme si c’était « normal » d’être une momie. De fait, elle attend qu’on adopte son état. Mais ce n’est pas négociable. La momie ne comprend pas le mouvement des choses parce qu’elle y a renoncé. D’elle-même, elle s’est privée de ses organes vitaux ; plus rien ne circule dans son corps (quoiqu’elle ait conservé sa forme intacte). Elle se croit libérée d’une matière sale et putrescible, et regarde tout ce qui grouille et fourmille avec mépris. Je peux comprendre… Mais je n’ai nulle envie de me faire retirer la cervelle par les trous de nez, comme elles ! Elles ont un beau crâne vide, certes, sur lequel nous pouvons tous projeter nos stupeurs et nos admirations. Elles sont glorieuses et hiératiques, oui oui… Mais ce n’est pas négociable. Vraiment pas.

Alors venons-en au vif du sujet. Je ne suis pas un menteur, mais je suis un conteur. C’est la seule manière dont je peux soutenir ma thèse. Je sais bien que ce mot commence par « con ». On ne se refait pas… Je vais parler français, dans mon style très soutenu, de celui qui tape sur les nerfs. Cela fait beaucoup de contre-indications à la transmission de mon message. J’en ai bien conscience. Mais pour démontrer que mon récit n’est pas une pure affabulation, je vais d’abord aborder le thème de la « mécanique des désirs ». C’est très important pour comprendre l’omniprésence du mythe dans nos sociétés. Et là, je ne parle pas du mensonge ordinaire ; je parle du mythe négatif. Le mythe fragmentaire, affranchi de son mouvement initial, le reflet sans matière devenu tout puissant, le simulacre absolu ! Bref, allons-y avant que je ne me perde à nouveau.

Je crois que le mot latin « fatum » signifie : destin. C’est important ; je ne m’égare pas sur cette thématique. Les hommes spéculent et cherchent depuis toujours à contrôler leur destin. Et souvent, celui des autres… Ils élaborent un monticule de stratégies à cet effet. Beaucoup de choses irrationnelles se trament autour de cette idée. Ce même mot « fatum » est aussi affilié au mot « fée » au sens de l’enchantement, ainsi qu’à la fatalité : cette idée d’un destin tout tracé depuis que certaines marraines invisibles se seraient penchées sur nos berceaux… Je n’expliquerai pas exactement comment s’établit la filiation (après tout, vous devinerez), mais ce « fatum » renvoie également au mot fétiche. Le fétichisme, oui. C’est précisément ce dont je veux parler. Il y a un fétichisme religieux et un fétichisme sexuel. Il y a même un fétichisme de la vie quotidienne et de la consommation ordinaire. Le fétiche est une image, un objet ou une posture qui suscite le désir et le canalise vers lui. Parfois, ce n’est qu’un accessoire qui attire l’attention vers une vague entité, vers telle ou telle personne. Mais dans le pire des cas, c’est la personne qui joue le rôle d’un accessoire, alors que le fétiche est devenu tout puissant.

Dans certaines pathologies psychotiques, on observe des collectionneurs de bottines, de gants ou de bonnets qui n’éprouvent réellement d’excitation sexuelle que devant ces objets. Il y a aussi des fétichismes élaborés qui consistent en une véritable mise en scène (je ne parle pas de moi, ah ah), toute une déclinaison de postures théâtralisées de violence et de soumission. Mais qu’il s’agisse de s’agenouiller devant une statuette d’albâtre, de lécher le soulier d’une dame ou de déterrer un cadavre, la particularité du fait tend à se reproduire en séries identiques (manufacturées, pour ainsi dire) …

Pardonnez-moi, je n’ai donné que des exemples outranciers. Des exemples pas du tout adaptés à mon auditoire. Des exemples dans lesquels personne n’osera se reconnaître, et bien trop caricaturaux. On peut dire que le tueur en série est un fétichiste, certes. Mais la collectionneuse de poupées Barbie aussi. Il est vrai qu’il y a quelques différences de degrés…

Le fétiche, voyez vous, c’est ce qui reste d’un agencement de signes désagencé dont on ne saisit que quelques éléments isolés de l’ensemble. Ou plutôt, ce sont ces éléments qui vous saisissent et vous captivent. S’il y a un dieu quelque part, on ne le perçoit qu’à travers son armée de fétiches avec tout son décorum dérisoire et totalitaire. Il y a peut être aussi des hommes quelque part, mais là encore, il y a surtout des fétiches, avec des rôles et des postures, des masques ravissants et des grimaces peintes (la momie trouverait effrayant de se promener la face nue)… Le fétiche, c’est le simulacre. Le simulacre, c’est le mythe vide et sans objet. Le mythe qui ne raconte rien, qui ne montre rien que lui-même : la pure forme dépouillée de message. Dépouillée de signification… Et pourtant, par je ne sais quel mystère enchanté, cette forme agit. Elle charme. La magie du verbe et de l’image opère malgrè tout… Et la chose se répète perpétuellement, dans la joie vicieuse du cercle fermé, toujours déjà tracé.

Il y a là tout un petit monde recréé sur la base d’une partie isolée de l’ensemble. Ce petit monde n’est fait que de duplications du même objet, alors bien sûr, cela… Cela me fait penser à une chose (mais ne croyez pas que je me disperse à nouveau dans mes thématiques). Cela me fait penser aux formes de vies élémentaires, d’une façon très frappante. Je crois que les psychiatres (mes références m’étonnent moi-même) seront d’accord avec moi pour dire que cette démultiplication du fétiche, cette surenchère du stimulus, cette répétition désespérée des mêmes scènes vides, est plutôt le signe d’un affaiblissement que d’un surplus d’énergie. Dans bien des cas, ces pathologies sont liées à une impuissance partielle ou totale ; impuissance à laquelle viennent précisément « remédier » ces pratiques en stimulant le désir par des leviers artificiels.

C’est un peu comme si un organisme complexe, ne parvenant plus à maintenir son propre équilibre, empruntait peu à peu les modes de fonctionnement d’une forme de vie plus simple, répétitive, binaire. Ici, je pense à la bactérie, puisque la duplication est également son mode opératoire. Les bactéries, pour la majorité d’entre elles, ont une fonction régulatrice et vivent tranquillement dans nos corps pour notre plus grand bien. Mais il n’est jamais de très bon augure que nos cellules se mettent à fonctionner sur un mode « bactérien ». Le pire, c'est que c'est cette simplification d'ordre binaire aime à se faire passer pour un progrès inouï. Comment dit-on ? Métastase... Ca n’annonce rien de bon. Ni pour un organe, ni pour un homme, ni pour une société. Quand on observe de tels phénomènes, on est tenté de prononcer les mots dégénérescence et putréfaction. Enfin, tout cela est naturel. Je suppose que c’est la seule manière dont nos cellules peuvent s’enfuir lorsqu’elles n’ont plus le sentiment de faire partie intégrante d’un corps. Une flamme vacille et meurt, puis les voilà parties… Elles pullulent vers une hypothétique sortie, et cherchent à retourner dans la terre ou vers je ne sais quelle matière informe où elles pourront se recycler d’une nouvelle sorte. Qui a jamais pris conscience de l’intelligence subtile de chacune des cellules qui composent nos carcasses ?

Bref, revenons au mythe (quoique nous ne nous soyons pas vraiment éloignés). En tant que « processus combinatoire » le mythe est organique. En tant que symbole cristallisé, fétichisé, fossilisé, le mythe est viral. Je schématise grossièrement, c’est sûr. Mais cela explique qu’il soit le meilleur outil pédagogique pour l’éveil des esprits, et le pire instrument d’aliénation quant à l’abrutissement des mêmes esprits… Deux mouvements cohabitent en lui : un mouvement qui agence des signes et articule les phases du temps vers un but, et un mouvement qui dissout toute singularité dans la même masse fulgurante, avide de s’étendre à chaque recoin avant d’anéantir son propre fond. Oh ! Tout ça, ce ne sont que des images… Il faut savoir dans quel contexte les choses se font. On ne peut pas en vouloir à certains symboles de se pétrifier puis de se répéter, ni à certaines personnes de se momifier. C’est ainsi. Ce n’est pas leur faute, puisqu’il s’agit d’un déficit de vitalité… C’est normal de mourir.

Ce qui n’est pas normal, c’est de s’obstiner à faire semblant d’être en vie quand on est déjà mort.

- Abrégez ! Abrégez ! Enoncez votre thèse au lieu de gloser !

Humm hum, on aura reconnu l’accent suave de la Momie. Oui, je vais énoncer ma thèse. Ou plutôt, je vais narrer le conte que j’ai promis. Je n’aurais pas pu dire ce conte sans avoir préparé mon auditoire, mais c’est dommage... J’aimerais m’asseoir au coin du feu pour l’occasion, et porter la tonsure frontale des druides (ou autres moines champêtres), juste pour vous faire sentir la puissance de la narration. Malheureusement, on risque de n’y voir qu’un aspect fictionnel. Distractif, peut-être (humoristique même !)… J’aurais voulu que le sang se glace dans vos veines à la seule idée que je vais maintenant dire un conte. Tout le monde raconte des histoires, alors bien sûr, au moment où l’Histoire va être racontée, elle passe inaperçue, dans le brouhaha général. Ne riez pas (j'ai cru entendre rire), c’est une chose effrayante. C’est un conte effrayant, quoiqu’il n’ait rien d’un film d’horreur. C’est sa réalité qui le rend effrayant… Ce n’est pourtant qu’un conte. J’ai l’air de me contredire, mais bon, tant pis. Au moins, j’aurais tout fait pour vous rendre attentif à ce qui va suivre.

ACTE III

L’unique personnage s’est entièrement concentré dans son rôle de conteur. Le jury a disparu. La scène n’évoque plus que les images surgies de la narration (il n’est pas exclu qu’il parle effectivement au coin du feu, la tête recouverte d’un capuchon, ou autre fantaisie)...

Le Musée des Idoles

Il y a longtemps, dans un lieu non identifié, venaient se réunir des personnes non identifiables. De cette époque, je ne peux rien dire, car rien n’en est resté, excepté la marque d’un trou dans le sol…

Dans les temps qui suivirent, des hommes bouchèrent le trou et disposèrent des pierres sur une trame concentrique. La nuit, ils y allumaient un feu et évoquaient l’esprit des lieux. Je n’étais pas là pour en juger, mais on pourrait les nommer devins, chamans, sorciers… Des hommes très occupés à décoder les empreintes laissées par ceux qui les précédèrent…

Une nouvelle époque vint. Les sorciers disparurent. Des hommes forts édifièrent une forteresse dans ce lieu ou quelque part aux alentours. Ce fut le temps des guerriers qui se sacrèrent rois. Des cités s’établirent autour de la forteresse. Puis, empâtés dans les plaisirs consécutifs à leurs victoires, ils tombèrent sous le pouvoir d’autres hommes, moins forts, mais plus fins : des sages pointilleux, soucieux de faire respecter leur sagesse. Ces hommes édifièrent un temple à la place de la forteresse, et mille cités nouvelles s’inclinèrent devant eux.

Dans les temps qui suivirent, un peuple de rebelles renversa le temple. Une scène publique se dressa alors sur ses ruines. Des hommes ardents y haranguèrent la foule et enflammèrent les consciences. Mais petit à petit, c’est un théâtre qui s’édifia dans cet espace immémorial. Un théâtre vivant, tout d’abord. Un théâtre d’ombres projetées, ensuite…

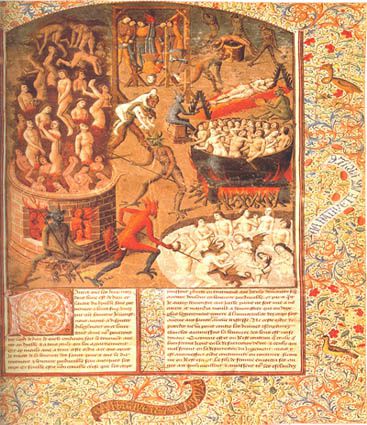

Or, dans le temps où commence réellement notre histoire, l’édifice prit la forme d’un grand musée. Le plus gigantesque musée du monde, agrémenté de trente étages et autant de sous sols. Dans ce lieu sans pareil s’alignaient des idoles. Des idoles de toutes sortes, classifiées selon la nature de leur impact sur les visiteurs.

Aux étages les plus élevés étaient entreposées les plus récentes idoles. Des idoles souvent éphémères à qui l’on demandait d’avoir du réalisme et de l’extravagance, d’être familières et inatteignables, imprévisibles mais formatées… Parfois l’idole s’auto détruisait sous les yeux du public. Les visiteurs circulaient le long d’une vitre et pouvait voir ces icones vivantes dans les postures les plus incongrues. Certains visiteurs payaient même cher pour avoir l’étrange plaisir de voir leur idole vomir, uriner ou faire une crise de nerfs. Il faut dire qu’à ce niveau du grand musée, il y avait des idoles dont la vertu consistait exclusivement à savoir être impudique.

Souvent, le public se plaignait de la mauvaise qualité des expositions, de leur médiocrité ou de leur vulgarité. De leur côté, les administrateurs en rejetaient la faute sur l’hypocrisie, le voyeurisme et l’abrutissement des foules. Mais en somme, le musée des Idoles ne désemplissait pas…

La plus part des symboles entreposés dans ce musée appartenait néanmoins aux périodes antérieures. On y trouvait les représentants des états et des anciens royaumes, des temples, des arts et des ombres passées. Il y avait une salle pour les rois et les princes déchus. Une salle pour les pontifes et pour les grands législateurs. Il y avait encore de grands cérémoniaux qui attiraient les foules. Le public regardait tout cela sans se formaliser, en riant, en critiquant ou en croquant des cacahouètes. On trouvait encore une certaine déférence envers les collections quand on descendait un peu plus bas dans le musée. Seulement, il faut admettre que plus on s’enfonçait sous le niveau du sol, dans les salles dévolues aux vieilles divinités, moins il y avait de visiteurs…

En fait, les dieux fossiles n’étaient vus par personne, mais ils alimentaient tout le musée, un peu comme une mine de charbon…

Un jour, une demoiselle se présenta à l’accueil et demanda à voir les princes de sang. On dirigea la demoiselle au niveau 2 des souterrains. Là, elle découvrit de petits princes presque malingres, bien coiffés, bien vêtus, et qui sirotaient du champagne dans un salon capitonné de velours.

- Il y a erreur sur les personnes, dit la jeune fille.

L’hôtesse qui l’avait conduite jusque là parut décontenancée.

- Quels autres princes de sang ?

Telle était en effet la question. Notre demoiselle émit l’hypothèse que les vrais princes de sang étaient rangés beaucoup plus bas que leurs pâles héritiers. On laissa donc la demoiselle descendre au niveau 12. Ai-je besoin de préciser que bien peu de gens s’aventuraient si loin ? La jeune fille, après qu’on lui ait indiqué un petit escalier, se rendit par elle-même auprès des princes de sang. Il s’agissait d’hommes bruts, massifs, impressionnants sous bien des angles, et qui semblaient habités d’une chose bizarre (comme un surplus de présence). La jeune fille les regarda bien en face, puis remonta dans le hall du musée. Il est fort probable qu’elle prononça une phrase à leur adresse avant de remonter. Quant à la signification de la phrase, en substance, il est fort à penser que c’était :

- Y a-t-il encore quelqu’un ou quelque chose qui justifie votre présence ici ?

Mais ce n’est qu’une hypothèse…

Peu après la visite de notre demoiselle, il y eut une petite catastrophe. On ne sait comment, d’étranges guerriers au charisme mystérieux s’échappèrent et circulèrent librement dans les couloirs. On les identifia comme d’anciens princes de sang (il faudrait dire sanglants), et le conservateur du musée eut toutes les peines du monde à les réintégrer dans leur salle du douzième niveau sous le sol. L’épisode engendra un bel éventail de stupeurs, frissons et évanouissements en tous genres, mais la psychose fut rapidement neutralisée. Il faut dire que les administrateurs connsaissaient bien les princes de sang et y avaient parfois recours pour instrumentaliser, discréditer ou encenser une nouvelle idole aux yeux des visiteurs. Tout cela de façon très discrète, en lâchant ponctuellement les "fauves"... Le conservateur crût donc à une simple erreur de l'administration.

Dans un premier temps, on ne fit pas le lien entre cet évènement et la visite de la jeune fille, mais quelque temps après, la demoiselle refit son apparition à l’accueil.

- Je veux voir les gorgones, dit-elle.

On commença par lui indiquer des icônes du répertoire dramatique, mimées par les icônes de la grande comédie, mais notre demoiselle ne voulut pas s’astreindre à des représentations scéniques. Elle répéta qu’elle voulait voir les gorgones, et plus précisément les sœurs immortelles : Euryale et Sthéno.

Il se trouva encore une hôtesse pour lui ouvrir la porte des souterrains, et la jeune fille s’engouffra à une vingtaine d’étages sous le niveau du sol.

Là, elle découvrit deux créatures reptiliennes aux regards innommables. Aussi étrange que cela soit, ces deux divinités importées de la Grèce antique conservaient malgré tout une puissance attractive et une certaine beauté jusque dans leur hideur. Mais inutile de les décrire, puisque les hommes avertis savent qu’il ne faut pas les regarder en face, sous peine d’être changé en pierre…

A nouveau, la visite de la demoiselle fut suivie d’un désordre. Cette fois-ci, la catastrophe n’eut rien de « petit », car il y eut des pertes humaines. Les visiteurs furent soudain frappés des maux les plus impensables. Dans les cas les moins graves, certaines personnes se paralysaient subitement et tombaient sur place. Des les cas les plus fous, elles demeuraient littéralement statufiées et mourraient toutes droites.

Quelques érudits du musée élaborèrent un plan minutieux par ramener les gorgones dans leurs souterrains à l’aide d’un certain bouclier (longtemps conservé parmi les reliques). Mais la chose ne fut pas aisée, car il y avait déjà longtemps que les admnistrateurs ne mesuraient plus l'impact de telles icones. La gorgone Euryale se tenait bien en vue, au centre du hall, et malgré le carnage engendré par le petit clignement d’œil, quelque chose d’irrésistible semblait émaner d’elle, de sorte que bien des visiteurs furent presque sur le point de se jeter dans ses bras… Quant à sa sœur Sthéno, celle-ci errait dans les couloirs et s’insinuait si subtilement qu’il était impossible d’échapper à son regard dès lors qu’on avait entendu son pas.

Il fallut évacuer les visiteurs pendant plusieurs semaines et réussir à attirer les deux gorgones en bas. Quand la chose fut réglée, le public revint, mais on décida d’interdire l’accès des plus anciens niveaux. La décision en fut pas immédiate; on commença par se demander s'il n'y avait pas là quelque chose d'exploitable. Le souvenir des récents dégât acheva de les décider. Le conservateur et les différents administrateurs du musée se rappelèrent pour le coup de la dangerosité de certaines idoles (disons divinités), et contrôlèrent les registres avec plus de rigueur. Les mois passèrent, et la demoiselle ne revint pas.

Il y eut pourtant à nouveau de fâcheux phénomènes. Des bruits inquiétants se firent progressivement entendre sous le parquet du hall. Des bruits vagues, dans un premier temps, mais s’accroissant de jour en jour, comme si quelque chose grimpait lentement à des centaines de mètres sous terre… C’est à ce moment qu’un petit agent du musée se souvint qu’une jeune personne était venue, juste avant qu’on condamne les bas fonds, et qu’elle avait dit :

- Je veux voir le Fhôm.

Comme l’agent en question était resté tout bête devant une telle appellation (parce qu’absente des registres), la demoiselle avait prétendu savoir où le trouver, et s’en était allée munie d’un passe… L’agent d’accueil s’était bien gardé de révéler l’information, espérant rejeter cette inconséquence sur quelque autre abruti, mais il ne s’en trouva aucun de plus parfait. Devant la menace croissante qui grimpait sous le sol, le petit agent se souvint innocemment de ce renseignement tardif…

- Le Fhôm ? répétèrent les administrateurs en cherchant à identifier ce que ça pouvait être.

Ils cherchèrent partout dans leurs archives, mais leurs informations étaient contradictoires, confuses et parcellaires. On finit par retenir trois hypothèses : celle de l’homme-femme fusionnel : l’androgyne primordial. C’était la première hypothèse. Ensuite venait celle d’une flamme-homme incompréhensible et gigantesque ; et enfin celle d’une langue de feu, munie d’une tête pensante.

Ainsi renseignés, les responsables de l’établissement décidèrent d’envoyer quelques hommes de mains dans les sous sols afin d’y voir plus clair. Il leur fut rapporté quelques détails révélateurs quant à une odeur de brûlé et de grandes trainées noires. Mais rien de précis en vue. Les vieilles idoles semblaient tranquilles dans leurs vitrines… Un peu plus tard, on identifia un trou béant et enfumé au niveau le plus bas. Ce fut tout. Jusque là, pas de Fhôm. Et plus aucun bruit sous le parquet depuis qu’on avait ouvert la porte.

Puis soudain, sans qu’on comprenne comment, une chose incandescente surgit et glissa devant eux à la vitesse de l’éclair. La chose traversa le hall, fit un trou dans le mur et disparut dehors. Les administrateurs gesticulèrent convulsivement en se tirant les cheveux et en criant :

- Le Fhôm ! Le Fhôm ! Il ne peut pas s’enfuir !

- Qu’il aille au diable, se risquèrent à murmurer les employés à bout de nerfs.

Mais l’avis du conservateur du musée était plus grave en la matière. La grande question était de savoir si le musée pouvait oui ou non se passer du Fhôm pour produire des idoles. Peu de monde voyait le rapport… On envoya cependant quelques hommes sur sa trace (e

Lorsque nous parlons d’hypnose, nous sommes toujours sur le point de basculer dans tout et son contraire – tant son domaine est vaste et ambivalent – mais, puisqu’il nous faut quand même en déterminer le champ, nous la trouverons généralement associée à tous les modes de représentation mentale, comme à la codification de n’importe quel système collectif. Autant dire que l’hypnose fonctionne comme un langage. C’est ce que les linguistes Pascale Haag et Nathalie Roudil-Paolucci ont bien noté dans leur petit ouvrage sur les idées reçues en matière d’hypnose : « On peut dores et déjà rappeler que chaque culture, à des époques et sous des latitudes différentes, engendre un ensemble d’habitudes et de représentations mentales – coutumes, lois, croyances, techniques, formes d’art, langage, pensée – un système singulier qui se communique par des moyens divers. Le conditionnement culturel qui en résulte, façonne les esprits et détermine les comportements. Selon l’objectif et le contexte, différentes méthodes dont la transmission repose généralement sur un apprentissage codifié, permettent d’accéder à l’état de conscience recherché [1]».

Lorsque nous parlons d’hypnose, nous sommes toujours sur le point de basculer dans tout et son contraire – tant son domaine est vaste et ambivalent – mais, puisqu’il nous faut quand même en déterminer le champ, nous la trouverons généralement associée à tous les modes de représentation mentale, comme à la codification de n’importe quel système collectif. Autant dire que l’hypnose fonctionne comme un langage. C’est ce que les linguistes Pascale Haag et Nathalie Roudil-Paolucci ont bien noté dans leur petit ouvrage sur les idées reçues en matière d’hypnose : « On peut dores et déjà rappeler que chaque culture, à des époques et sous des latitudes différentes, engendre un ensemble d’habitudes et de représentations mentales – coutumes, lois, croyances, techniques, formes d’art, langage, pensée – un système singulier qui se communique par des moyens divers. Le conditionnement culturel qui en résulte, façonne les esprits et détermine les comportements. Selon l’objectif et le contexte, différentes méthodes dont la transmission repose généralement sur un apprentissage codifié, permettent d’accéder à l’état de conscience recherché [1]».

Premières pages disponibles sur le site de l'éditeur, et en fichier PDF en ligne.

Premières pages disponibles sur le site de l'éditeur, et en fichier PDF en ligne.

décrire la façon dont une jeune culture se retrouve parfois prisonnière des formes cristallisées d’une vieille civilisation, mourante ou déjà morte. Dans un tel cas de figure, la jeune culture peine à déployer sa propre symbolique, son propre langage, son architecture, ses arts et ses techniques à un rythme personnel, obligée d’user d’un langage qui n’est pas le sien, traînant sa petite âme dans une dépouille étrangère… Spengler voit l’homme comme le fruit d’une culture, et la culture comme une plante enracinée dans un terreau. Toute tendance au détachement de sa propre nature, aux abstractions virtuelles, au cosmopolitisme, à l’utilitarisme massif, sont autant de symptômes d’une perte de vitalité à ses yeux, et d’un prochain déclin.

décrire la façon dont une jeune culture se retrouve parfois prisonnière des formes cristallisées d’une vieille civilisation, mourante ou déjà morte. Dans un tel cas de figure, la jeune culture peine à déployer sa propre symbolique, son propre langage, son architecture, ses arts et ses techniques à un rythme personnel, obligée d’user d’un langage qui n’est pas le sien, traînant sa petite âme dans une dépouille étrangère… Spengler voit l’homme comme le fruit d’une culture, et la culture comme une plante enracinée dans un terreau. Toute tendance au détachement de sa propre nature, aux abstractions virtuelles, au cosmopolitisme, à l’utilitarisme massif, sont autant de symptômes d’une perte de vitalité à ses yeux, et d’un prochain déclin. appelle à ne pas résister à l’occupant allemand, voyant dans l’effondrement de ce « monde décrépit » une occasion de délivrance et de rupture avec le conservatisme des ploutocrates et le babillage stérile des parlementaires… Cette occasion était-elle assez belle pour passer outre les thèses nazies ? La chose le discrédite… Conscient d’avoir un peu trop vite cédé à l’utopie, et bientôt étouffé par la pression des autorités allemandes, il s’exilera dès novembre 1941 en Haute Savoie, puis en Suisse, tout de suite après la guerre. Toujours est-il qu’un parfum de traitrise colle désormais à l’œuvre d’Henri de Man – personnage tout en contradictions. Homme ascétique et exigeant, attaché à de hautes valeurs culturelles, œuvrant dans le sens d’une révolution sociale, tout en demeurant étrangement fasciné par la figure de son roi Léopold III, peut-être trouva t’il momentanément dans l’idéologie allemande des aliments inavouables à son goût aristocratique ?

appelle à ne pas résister à l’occupant allemand, voyant dans l’effondrement de ce « monde décrépit » une occasion de délivrance et de rupture avec le conservatisme des ploutocrates et le babillage stérile des parlementaires… Cette occasion était-elle assez belle pour passer outre les thèses nazies ? La chose le discrédite… Conscient d’avoir un peu trop vite cédé à l’utopie, et bientôt étouffé par la pression des autorités allemandes, il s’exilera dès novembre 1941 en Haute Savoie, puis en Suisse, tout de suite après la guerre. Toujours est-il qu’un parfum de traitrise colle désormais à l’œuvre d’Henri de Man – personnage tout en contradictions. Homme ascétique et exigeant, attaché à de hautes valeurs culturelles, œuvrant dans le sens d’une révolution sociale, tout en demeurant étrangement fasciné par la figure de son roi Léopold III, peut-être trouva t’il momentanément dans l’idéologie allemande des aliments inavouables à son goût aristocratique ? Certes, tout ceci semble bien caricatural, et cette réalité éclatée serait insupportable sans une troisième sphère pacifiante, symbolique, palliative, laquelle joue entre ces deux mouvements un rôle de pseudo médiatrice. Il s’agit là d’une médiation simulée, impuissante à dépasser les oppositions par une combinaison nouvelle, mais ce doux simulacre n’en tient pas moins un rôle phare dans nos sociétés. Cette sphère artificielle, suspendue entre deux réalités inconfortables, déploie tout un éventail de représentations hypnotisantes, de discours soporifiques, de modèles sur mesure, éphémères ou jetables, de flux d’informations, de justifications, de communications, de mises en scène, etc... Cet étrange bricolage a tenu bon pendant un temps, feignant de combler l’écart entre ces deux réalités. Mais aujourd’hui, les fissures prennent d’inquiétantes proportions. Ce sont d’éternels discours auxquels personne ne croit, d’étranges réunions auxquelles personne ne vient, d’incompréhensibles rapports que nul ne lit, d’improbables programmes que personne n’assimile ; des spectacles tragiques, comiques, évanescents ; des icones comestibles, des jongleries budgétaires, des lois inapplicables ; des terrains dévastés, maquillés, pommadés ; des montagnes de déchets ensevelies sous du béton ; des mémoires supprimées, instrumentalisées, reformulées, commémorées ; des théories irréalistes que viennent suppléer des pratiques innommables à l’ombre d’une rhétorique policée, etc… Il suffit de faire un petit tour dans les hôpitaux, les écoles, les associations, les cabinets de « consultants », les galeries d’art, chaque recoin de la société, et de jeter un regard circulaire sur les contradictions bizarres ou malsaines qui s’y tapissent, en deçà des images et des discours officiels…

Certes, tout ceci semble bien caricatural, et cette réalité éclatée serait insupportable sans une troisième sphère pacifiante, symbolique, palliative, laquelle joue entre ces deux mouvements un rôle de pseudo médiatrice. Il s’agit là d’une médiation simulée, impuissante à dépasser les oppositions par une combinaison nouvelle, mais ce doux simulacre n’en tient pas moins un rôle phare dans nos sociétés. Cette sphère artificielle, suspendue entre deux réalités inconfortables, déploie tout un éventail de représentations hypnotisantes, de discours soporifiques, de modèles sur mesure, éphémères ou jetables, de flux d’informations, de justifications, de communications, de mises en scène, etc... Cet étrange bricolage a tenu bon pendant un temps, feignant de combler l’écart entre ces deux réalités. Mais aujourd’hui, les fissures prennent d’inquiétantes proportions. Ce sont d’éternels discours auxquels personne ne croit, d’étranges réunions auxquelles personne ne vient, d’incompréhensibles rapports que nul ne lit, d’improbables programmes que personne n’assimile ; des spectacles tragiques, comiques, évanescents ; des icones comestibles, des jongleries budgétaires, des lois inapplicables ; des terrains dévastés, maquillés, pommadés ; des montagnes de déchets ensevelies sous du béton ; des mémoires supprimées, instrumentalisées, reformulées, commémorées ; des théories irréalistes que viennent suppléer des pratiques innommables à l’ombre d’une rhétorique policée, etc… Il suffit de faire un petit tour dans les hôpitaux, les écoles, les associations, les cabinets de « consultants », les galeries d’art, chaque recoin de la société, et de jeter un regard circulaire sur les contradictions bizarres ou malsaines qui s’y tapissent, en deçà des images et des discours officiels…

politiques. Il identifia quatre mythes récurrents dans son ouvrage Mythes et Mythologies politiques : "la conspiration, le sauveur, l’âge d’or et l’unité". C’est ainsi qu’il distingua la répétition de certains processus d’héroïsation, de diabolisation, de nostalgie et de rejet en période de crise ou de bouleversements…

politiques. Il identifia quatre mythes récurrents dans son ouvrage Mythes et Mythologies politiques : "la conspiration, le sauveur, l’âge d’or et l’unité". C’est ainsi qu’il distingua la répétition de certains processus d’héroïsation, de diabolisation, de nostalgie et de rejet en période de crise ou de bouleversements…

s’imposant vit des enjeux de son vouloir. Il vit essentiellement en un risque de son essence, risqué à l’intérieur de la vibration de l’argent et du valoir des valeurs. En tant que perpétuel changeur et médiateur, l’homme est « le marchand ». Il pèse et évalue constamment, et pourtant ne connaît pas le poids des choses. Il ne sait pas non plus ce qui en lui a vraiment du poids »**.

s’imposant vit des enjeux de son vouloir. Il vit essentiellement en un risque de son essence, risqué à l’intérieur de la vibration de l’argent et du valoir des valeurs. En tant que perpétuel changeur et médiateur, l’homme est « le marchand ». Il pèse et évalue constamment, et pourtant ne connaît pas le poids des choses. Il ne sait pas non plus ce qui en lui a vraiment du poids »**. Il existe un mythe qui semble s’articuler sur la même trame, quelle que soit l’époque ou la région du monde; le mythe de la descente aux enfers... Il se retrouve encore aujourd’hui dans les codes scénaristiques et communicationnels. Sa signification n’est jamais vraiment la même, mais une fois qu’il a été formulé, il semble imposer sa marque à toute une culture… Beaucoup ont cherché à décrypter son sens ultime, bien qu’il s’agisse avant tout d’un processus, et non pas d’un symbole. Mais explorons toujours quelques unes des significations qu’on à donné à ce passage dans l’autre monde…

Il existe un mythe qui semble s’articuler sur la même trame, quelle que soit l’époque ou la région du monde; le mythe de la descente aux enfers... Il se retrouve encore aujourd’hui dans les codes scénaristiques et communicationnels. Sa signification n’est jamais vraiment la même, mais une fois qu’il a été formulé, il semble imposer sa marque à toute une culture… Beaucoup ont cherché à décrypter son sens ultime, bien qu’il s’agisse avant tout d’un processus, et non pas d’un symbole. Mais explorons toujours quelques unes des significations qu’on à donné à ce passage dans l’autre monde… primordiales de la terre-mère). Ce voyage jusqu’au royaume de Muu dont il faudra verrouiller l’issue nous renvoie à la symbolique de la descente aux enfers, de la confrontation à la mort et à l’informe… Bien que le rapport nature/culture varie fortement d’une société à l’autre, il pose ici l’universalité d’un pouvoir acquis sur la nature et rendu manifeste par la soumission de la femme, tout en reléguant dans l’Inconscient les traces de cette lointaine conquête… Nous verrons plus bas que si le mythe de « la descente aux enfers » est bien universel, il prend des formes multiples et donne lieu à une infinité d’interprétations. Celle de Mendel s’appuie largement sur les travaux de Freud et sa théorie sexuelle. Il écrit encore : « A ne percevoir que le contenu manifeste des mythes, on reconnaîtrait certes qu’ils sont élaborés et travaillés à ce niveau apparent par les systèmes structuraux ; mais on laisserait échapper ce qui les a produit et ce qui les reproduit : la lutte entre les sexes.

primordiales de la terre-mère). Ce voyage jusqu’au royaume de Muu dont il faudra verrouiller l’issue nous renvoie à la symbolique de la descente aux enfers, de la confrontation à la mort et à l’informe… Bien que le rapport nature/culture varie fortement d’une société à l’autre, il pose ici l’universalité d’un pouvoir acquis sur la nature et rendu manifeste par la soumission de la femme, tout en reléguant dans l’Inconscient les traces de cette lointaine conquête… Nous verrons plus bas que si le mythe de « la descente aux enfers » est bien universel, il prend des formes multiples et donne lieu à une infinité d’interprétations. Celle de Mendel s’appuie largement sur les travaux de Freud et sa théorie sexuelle. Il écrit encore : « A ne percevoir que le contenu manifeste des mythes, on reconnaîtrait certes qu’ils sont élaborés et travaillés à ce niveau apparent par les systèmes structuraux ; mais on laisserait échapper ce qui les a produit et ce qui les reproduit : la lutte entre les sexes.

Tammuz vint se présenter devant Ishtar avec les bêtes de son troupeau. Il se prosterna et s’offrit à elle. Un riche agriculteur se présenta aussi devant la déesse avec les fruits de ses récoltes. Un long combat eut lieu entre les deux hommes, après quoi la déesse choisit Tammuz, le berger.

Tammuz vint se présenter devant Ishtar avec les bêtes de son troupeau. Il se prosterna et s’offrit à elle. Un riche agriculteur se présenta aussi devant la déesse avec les fruits de ses récoltes. Un long combat eut lieu entre les deux hommes, après quoi la déesse choisit Tammuz, le berger.

pouvait lui demander ce qu’elle voulait le plus au monde. Elle demanda alors la vie de Satyavan. Yama la lui accorda, ainsi que ces faveurs précédentes. Le dieu de la Mort délia l’âme du jeune homme et tandis qu’il retournait d’où il venait, Satyavan reprit conscience.

pouvait lui demander ce qu’elle voulait le plus au monde. Elle demanda alors la vie de Satyavan. Yama la lui accorda, ainsi que ces faveurs précédentes. Le dieu de la Mort délia l’âme du jeune homme et tandis qu’il retournait d’où il venait, Satyavan reprit conscience.